1.1 Основные определения. История и поколения ЭВМ

Компьютер – это устройство, предназначенное для обработки и преобразования информации. Долгое время его называли электронной вычислительной машиной (ЭВМ), цифровой вычислительной машиной (ЦВМ) или электронной цифровой вычислительной машиной (ЭЦВМ) [1].

Заметим, что вопросы, связанные с терминологией, являются весьма важными при изучении любых дисциплин [2], поэтому определим основные понятия в области компьютерной техники [3], опираясь на действующий отечественный стандарт ГОСТ 15971–90 [4]. При этом, учитывая стремительное развитие техники и международные стандарты, некоторые «классические» определения потребуют уточнения и/или расширения.

Вычислительная машина (ВМ, Computer) – совокупность технических средств, создающая возможность проведения обработки информации и получения результата в необходимой форме. Как правило, в состав ВМ входит и системное программное обеспечение (ПО) [4].

Электронно-вычислительная машина (ЭВМ, Electronic Computer) – программируемое функциональное устройство, состоящее из одного или нескольких взаимосвязанных центральных процессоров, периферийных устройств, управление которыми осуществляется посредством программ, располагающихся в оперативной памяти. Эта машина может производить большой объем вычислений, содержащих большое количество арифметических, логических и других операций без вмешательства пользователя в течение периода выполнения (стандарт ISO 2382/1–93).

В то же время ГОСТ 15971–90 определяет ЭВМ как вычислительную машину, основные функциональные устройства которой выполнены на электронных компонентах.

Отметим, что термины «ЭВМ» и «компьютер» являются синонимами, поэтому далее будем использовать и тот и другой, в зависимости от контекста.

Система обработки данных – совокупность технических средств (ТС) и программного обеспечения (ПО), предназначенная для информационного обслуживания пользователей и технических объектов. В состав технических средств входят сами ЭВМ, устройства сопряжения ЭВМ с объектами, аппаратура передачи данных и линии связи.

Первая электронная цифровая вычислительная машина, или программируемый калькулятор ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), была создана в Пенсильванском университете под руководством Д. Мочли и П. Эккерта в 1945 г. На роль первой машины претендуют также разработанный в начале 1940-х гг. Дж. Атанасовым и К. Берри специализированный калькулятор ABC и предназначенный для расшифровки кодов немецкой шифровальной машины вычислитель Colossus, созданный под руководством М. Ньюмена. В 1951 г. под руководством С. А. Лебедева была создана первая советская машина – малая электронная счетная машина (МЭСМ), а в начале 1953 г. – большая (БЭСМ), быстродействие которой оценивалось в 8 000 операций/с. Все эти машины были ламповыми и впоследствии были отнесены к ЭВМ первого поколения. Этот период ознаменовался поиском инженерных решений для построения различных устройств [1].

Появление транзисторов позволило значительно усложнить структуру машин, относимых ко второму поколению. Появились так называемые индексные регистры, упрощающие доступ к массивам данных. В качестве оперативной начали использовать память на ферритовых сердечниках. Управление вводом-выводом возлагалось на отдельные блоки, что позволило выполнять загрузку данных одновременно с арифметическими операциями, но потребовало специальных средств для синхронизации процессов. В этот же период были созданы первые языки программирования высокого уровня: Фортран, Алгол, Кобол. К машинам второго поколения относятся советские машины «Урал», «Минск-22», «Минск-32», БЭСМ-2 и др.

Интегральные схемы позволили еще больше усложнить машину и увеличить ее мощность. Получило распространение конвейерное выполнение команд, начала применяться параллельная обработка, в устройствах управления стали использовать принцип микропрограммирования. Появился стандартный интерфейс для подключения периферийных устройств. Именно в это время начали выпускать машины серии IBM/360 (370) и ЕС ЭВМ, с появлением которых и связан термин «поколение ЭВМ». В дальнейшем к ЭВМ третьего поколения стали относить любые машины, построенные на интегральных схемах малой и средней интеграции.

Машины на базе больших интегральных схем (БИС) и сверхбольших интегральных схем (СБИС) стали называть машинами четвертого поколения. Память машин начали строить на полупроводниковых элементах. В этот же период была разработана концепция машины с сокращенным набором команд (RISC). В 1980-х гг. появилась японская программа по созданию ЭВМ пятого поколения. Однако широкое распространение персональных компьютеров привело к падению интереса к «поколениям ЭВМ» и теперь этот термин выходит из употребления [1].

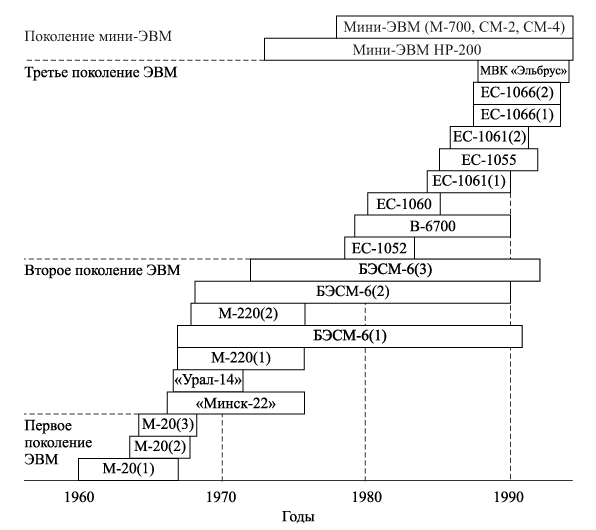

В качестве наглядного примера обновления поколений ЭВМ и эволюции компьютерной техники в Советском Союзе представим интересную временную диаграмму установки и смены ЭВМ в Вычислительном центре Сибирского отделения Академии наук СССР (ВЦ СО АН СССР) (рис. 1.1) [5].

Рис. 1.1 – Временная диаграмма установки и смены ЭВМ в ВЦ СО АН СССР [5]

Сегодня компьютер стал устройством, способным хранить и обрабатывать огромное количество информации. В течение многих лет передача различных сведений производилась посредством устной речи, графики, рукописных или печатных символов, а обработка информации осуществлялась исключительно мозгом человека. С появлением компьютера эта монополия нарушилась, что потребовало создания средств для загрузки и выгрузки информации в его обрабатывающую часть. Были созданы периферийные устройства, предназначенные для преобразования информации (например, графического изображения в текст), кодирования (т. е. замены отдельных символов их кодовыми эквивалентами) и изменения формы представления кодированной информации (например, штрихи в комбинацию высоких и низких уровней потенциала). Это вызвано тем, что способы представления и обработки информации в компьютере отличаются от тех, что используются мозгом человека и другими объектами внешнего мира.

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.